Qui irradie le plus : le scanner ou la coronarographie ?

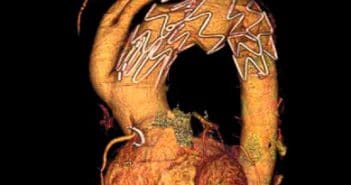

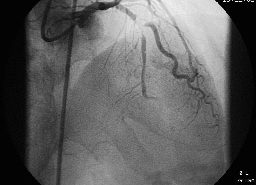

Le scanner cardiaque et la coronarographie diagnostique, examen de référence, sont les deux options actuelles du cardiologue qui souhaite obtenir une imagerie morphologique de l’arbre coronaire.

Ces deux modalités sont irradiantes, et pourraient induire un risque carcinologique qu’il est souvent difficile d’estimer.

Les données récentes de la littérature montrent que le scanner multibarrette synchronisé dans sa version “état de l’art” à 64 détecteurs reste en moyenne plus irradiant que la coronarographie conventionnelle (diagnostique sans angiographie VG). Néanmoins, les progrès récents des équipements scanner ont été considérables et tous les constructeurs proposent aujourd’hui des machines et des examens beaucoup moins irradiants. Dans le même temps, les opérateurs ont appris à réduire significativement les doses délivrées aux patients.

Cet article tente de résumer cette problématique, en donnant au clinicien intéressé quelques outils de décryptage à propos des doses délivrées aux patients lors de ses différents tests.