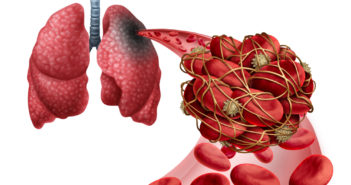

Embolie pulmonaire grave

L’embolie pulmonaire (EP) grave, définie par la présence d’un état de choc et/ou d’un arrêt cardiaque, est à l’origine d’une mortalité importante. Cette mise au point permet de comprendre les mécanismes responsables de la gravité d’une embolie pulmonaire et rapporte les éléments clefs de la prise en charge de ces patients. Le traitement repose sur trois piliers : [1] la prise en charge symptomatique de l’état de choc ; [2] l’instauration d’une anticoagulation curative par héparine non fractionnée et [3] la désobstruction de l’artère pulmonaire. En l’absence de contre-indication, la thrombolyse systémique diminue la mortalité et le risque de récidive d’EP. L’embolectomie chirurgicale reste indiquée en cas de contre-indication absolue à la thrombolyse ou en cas d’échec de celle-ci. Les stratégies d’assistance extracorporelle et de revascularisation percutanée doivent être discutées dans des centres spécialisés, impliquant une collaboration multidisciplinaire.