Quoi de neuf en imagerie par IRM et scanner ?

Quelles nouveautés en IRM pour 2015 ?

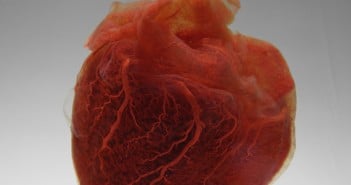

1. Les cardiomyopathies à l’honneur l CMD non ischémique

La présence de trabéculations marquées est souvent observée chez les patients porteurs d’une cardiomyopathie dilatée non ischémique ; l’impact pronostique de ces aspects phénotypiques n’est pas connu. L’équipe de Louvain a étudié de manière prospective 162 patients consécutifs (102 hommes, âge moyen 55 ± 15 ans, FEVG 25 ± 8 %) ayant bénéficié d’une IRM cardiaque [1]. La quantité de trabéculations ou myocarde “non compacté” a été déterminée par le rapport non compacté/compacté (NC/C) en vue grand axe, et par le rapport de masses myocardiques non compactée/compactée en vue petit axe VG (fig. 1). Les données ont été comparées à des mesures similaires déterminées chez des sujets sains (âge 60 ± 10 ans).