Prise en charge et physiothérapie du lymphœdème des membres

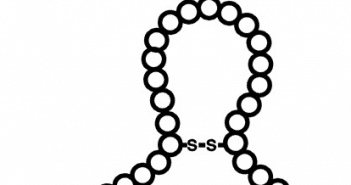

Les lymphœdèmes secondaires des membres inférieurs et supérieurs sont les plus fréquents dans les pays occidentaux. Ils sont causés par le traitement chirurgical et radiothérapique des cancers. Ils sont encore insuffisamment diagnostiqués au stade initial, mal pris en charge et évoluent vers des stades ultimes entraînant complications, handicap et altération de la qualité de vie. Le traitement est dispensé par un réseau de thérapeutes spécialisés dont le kinésithérapeute est l’acteur principal. Il comporte du drainage lymphatique manuel (DLM), suivi de bandages réducteurs au début, qui sont remplacés ensuite par une orthèse de compression. Il est complété par l’apprentissage d’autobandages, d’autodrainages et de mesures d’hygiène de vie afin d’éviter les complications infectieuses et les sources d’aggravation de la maladie et de rendre le patient le plus autonome possible.