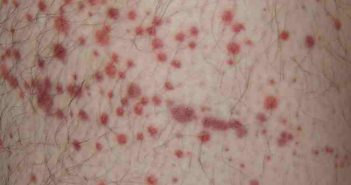

Quel bilan après une mort subite du sportif récupérée ?

Le bilan cardiologique après une mort subite récupérée, survenue à l’occasion d’une activité sportive, doit bien sûr comprendre un volet étiologique. Mais, il est également indispensable de pratiquer à distance une réévaluation à l’effort afin de guider le patient dans sa reprise d’activité physique, bénéfique sur le plan cardiologique et psychologique.

Les enjeux médicaux et médico-légaux sont de taille et réclament une exhaustivité étiologique et une connaissance des sollicitations cardiovasculaires à l’effort les plus pertinentes possibles.